東京電力パワーグリッド株式会社から”太陽光発電用パワーコンディショナにおける電圧フリッカ対策のお願いについて”が送られてきました。フリッカというのは電源電圧の変動により電灯などがちらつく現象のようでその原因がパワコンにあるようです。)

内容は、パワコンに実装されている停電時保護機能である単独運転検出機能により電圧フリッカが発生している。このため、各発電所においてフリッカ抑止対策を行うことが規定されているというものでした。

どうも対策は発電事業者の義務であると規定されているようです。調べるといろいろな対策をソフトウエアで行っているようです。オムロンのパワコンでの対策が下表のようにアナウンスされていました。フリッカ対応としてソフトウエアが過去からアップデートされています。

私の発電所は2019/10稼働なのでおそらくVer1.01のソフトウエアでSTEP3.0になります。現在のフリッカ対策はSTEP3.2が最新でこれに変えることで対策になる...のかな。

念のため工事会社に照会をかけて確認することにしました。ソフトウエアを書き換える作業に関するデータにはアクセス制限がかかっていましたので、施工会社などにのみ開示していると思われます。照会の回答を待って対策方法を確認することになりそうです。最新状況がわかり次第またアップします。

2025/12/2更新

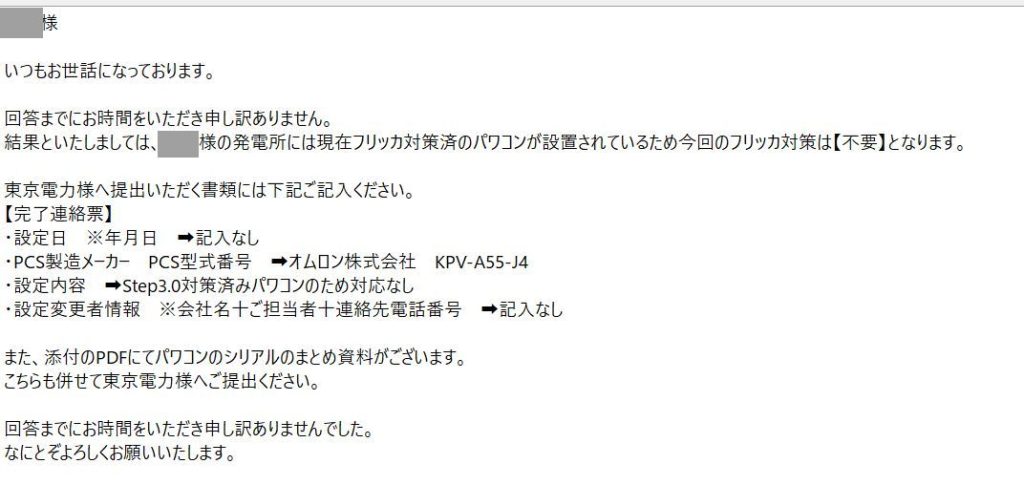

メンテナンスをしてもらっている工事会社さんに照会をしたところ、対応不要との回答がすぐに来ました。上記の調査からは施工完了時期2019/10ではSTEP3.0なので、STEP3.2への書き換えが完了しているという意味か確認したところ調査するということで待っていました。

最終的には下記の回答が返ってきましたので、STEP3.0での対策で問題ないということのようです。丁寧に報告の内容とPCSのシリアル番号写真もいただきました。

上記内容で対策済と報告を送りましたが、東電パワーグリッドからの依頼内容にSTEP2.5等への変更とあり、備考にSTEP3.2は全周波数フリッカ対応版版なのでより良いということらしいのでSTEP3.0なら対応済になるといことで問題ないようです。

そういうことなら、対策が必要な機種はおそらく2018年より前のものか、日本の基準に適合していない製品ということになりそうです。海外製品だとどうなんでしょうか。