冬靴ならしとアイゼン練習で硫黄岳を目指しました。美濃戸口から歩いて赤岳、硫黄岳は結構遠いです。冬の日帰りでは限界かもしれません。

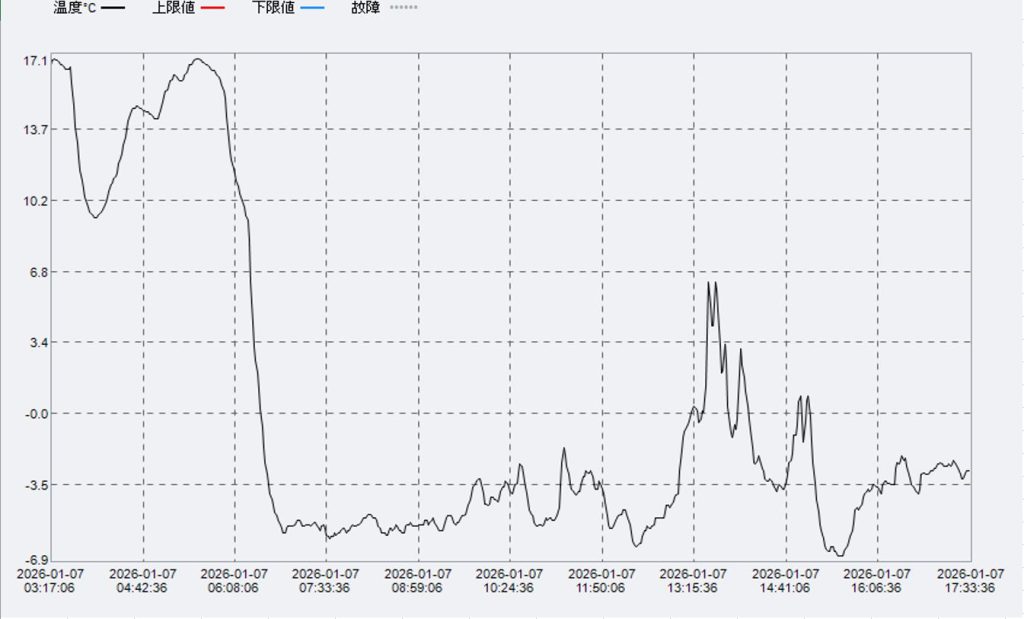

気温変化です。3時起床でロガーのスイッチを入れました。美濃戸口が6時30分です。-5℃ぐらい。14時ぐらいが赤岩の頭です。稜線ですが快晴で微風絶好の天候でした。ほとんどは零下です。

歩行履歴は下記です。往路でトレースを見誤ってルートを外れてしまいスマホのマップで歩行しました。トレースなし歩行は大変で、川沿いの斜面をトラバースする羽目になりましたが、倍以上時間がかかり汗だくになり、赤岳鉱泉直前でルート復帰しました。紙の地図を持ってはいますが自力でのルート確定は無理です。スマホ、予備電池必須です。

ウエア

前回なくしたBDスタンスの代わりにトレックメイツのThawグラブを入手しました。保温性能は劣りますが使い勝手はいいですね。ニトリルゴム製のベースと相性が良くて脱着がスタンスより容易で使いやすいです。

- 上BASE:ファイントラックドライレイヤ+patagoniaのキャプリーンMW

- 上MID :パタゴニアマイクロパフフーディ

- シェル:モンベルストームパーカー(使用せず)

- 下半身 :Minus33ウールタイツ+ノースフェースアルパインライトパンツ

- 靴下 :スマートウールマウンテニア マックスクッション トールクルー

- 手袋 :ニトリルゴム手袋、トレックメイツThaw

- 手袋予備:ニトリルゴム手袋、BDグリッドテックMW、モンベルパウダージップミトン(予備はすべて使用せず)

- 靴 :スポルティバ ネパールキューブGTX

- アイゼン:グリベル G12エアーテックEVOデュアルマティック

- その他:モンベルチェーンスパイク、モンベルパーマフロストダウンジャケット(使用せず)

今回は冬靴のならしとアイゼン歩行の練習が目的です。冬靴は硬くて足に負担がかかるので靴ひもの締め具合をいろいろ試します。かかとに負担がかかるのは歩き方で調整してみています。

アイゼンは油断するとすぐ自分の足に引っ掛けます。一回すっころびました。練習でよかった。尾根なら致命的な状況になりかねません。爺さんはコントロールが希薄なことがよくわかります。足の運びは地面の状況に合わせるので、がにまたでの歩行を意識しているだけではだめなことが分かります。一歩一歩確実な足運びをする習慣がポイントでした。ただ先を急いですぐに忘れます。身につくまでには時間がかかります。

赤岳鉱泉から。トレースロストで4時間かかってしまいました。

赤岩の頭から。横岳、赤岳、阿弥陀岳。

風がなくて爽快な気分でリゾットで体をあたためました。

下山途中から振り返ってみて。

心地よい時間が過ぎ去って。

最後はヘッドランプだけが頼りでした。